ひきこもりは不登校からはじまりやすい

不登校のさまざまなケース

ひきこもりの多くは、学生時代にはじまる。

もっとも幼い例では、小学校低学年からはじまっている。

多くは中学、高校時代からとなっている。

ひきこもりになれば当然学校に行かないので、ひきこもりの最初の兆候は不登校ということになる。

70年代から80年代はじめの頃は、まだ「不登校」という言葉はなかった。

当時は「学校拒否」とか「学校恐怖症」という言葉を使っていた。

それを「不登校」という言葉に改めたのは、文部省の指導によるもので、90年代に入ってからのことである。

登校拒否が不登校という呼び方に変わったのは、登校拒否では、子どもたちや家族に偏見を与えるということが大きな理由だった。

というのはその頃、登校拒否の子どもたちが家庭内暴力を起こす事件がマスコミで取り沙汰され、登校拒否が家庭内暴力と直結するイメージを与えると危惧されたからだ。

また、学校恐怖症では、いかにも病気といったイメージを与えるということが問題だったようだ。

そこで価値観を含まない、ただ「学校に行かない」という現象だけをとらえた不登校という言葉を使うようになったのである。

ただし、不登校といった場合、不登校の子どもが、なぜ精神科の病院にかからねければならないかが、わかりにくいという面がある。

学校恐怖症であれば、何らかの心理的な理由で学校が怖くて行けないということが想像できる。

当然、精神科領域の問題があるのかもしれないという予測もつく。

しかし不登校では、単に学校に行かないという現象を示すだけなので、学校には行かなくても、別に精神面で何の問題もないのであれば、病院に来る必要はないとなる。

勉強嫌いの怠けのことを、「怠学」と呼ぶが、そのために不登校になる子どもたちも多くいる。

自らの意思で責任を持って学校に行きたくないというのであれば、それはそれで精神科とはかかわりはない。

怠学で学校を中退しても、実際、精神的には何の問題もなく、二、三年経って、二十歳を過ぎると、自覚ができて働きはじめるというケースも多い。

そういう怠学の子どもたちは、不登校からひきこもりになるような場合とはあきらかに違う。

怠学の子どもは、「俺は学校なんて行かなくても、生きていける」という精神的に強いところがどこかにある。

中退して二、三年はぶらぶらするものの、仕事を見つけて働きはじめるなど、自分で何とか社会に出る道を見つける人たちが多いのである。

怠学の子どもは学校には行かないが、家の中にじっとひきこもっているわけではなく、遊びに出かけてしまう。

勉強嫌いで、反抗期が遅れてやってきたというような印象である。

不登校という場合、そういう怠学の子どもたちも多く含まれることに注意する必要があろう。

そうした怠学の子どもたちの中には、中卒でもたくましく生きていくエネルギーを持っている人が結構見られる。

ひきこもりの前の「不登校」で対処したい

日本の場合には、不登校が増えていくにしたがって、家庭内暴力が問題になってきた。

そこで、子どもたちが学校に行かなくなっても、「学校に行きなさい」と、うるさく言うのはやめなさい、つまり子どもたちに「登校刺激」を与えないよう対処するように、というのが当時の文部省などの指導方針として出された。

実際にそのような指導をするカウンセラーも多くいた。

当時の指導方針に従って、親や先生が「学校に行け」と言わなければ、子どもはそのまま、ずるずると不登校を続けてしまうことになりやすい。

その結果、不登校からひきこもる子どもたちが増えていったと考えられるのである。

現在では、不登校の定義は、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくてもできない状況にある者」とされている。

いずれにせよ、不登校に対して登校刺激を与えないほうがいい、といった対処の仕方によって、ずるずると不登校を続け、結局、いつまでも社会に出ることができない青少年を増加させていったという面がある。

その結果、90年代に入った頃から、ひきこもりが問題となりはじめた。

昨今、文部科学省はやっと不登校の早期介入を通達した。

遅きに失している感はいかんともしがたい。

無気力な生活状態は危険信号

不登校になると、やはり家の中ではほとんど勉強をしなくなるようである。

今はフリースクールやサポート校などもできているので、そういうところに通える子どもは、多少は勉強もしている。

しかし、ただひきこもっている場合には、まず勉強などはやらない。

不登校になった子どもは、勉強からも逃げることになってしまうのだ。

たとえば小学校五年の頃から不登校になったら、その時点で勉強をやめていると見られる。

不登校が五年続いて年齢的に高校生であったとしても、その学力は小学校五年の時点で止まっていると考えられる。

学力は不登校の時点で止まるので、不登校が長く続けば続くほど、学校に戻るのは学力的にもむずかしくなる。

また友達との付き合いもどんどん減っていくから、不登校の年数が長くなるほど、友達もいなくなる。

不登校は長引けば長引くほど、登校することができなくなるという悪循環に陥る。

不登校になるきっかけはいじめが多いが、家庭の問題も大きな原因となっている。

しかし、たとえ家庭に問題があっても、学力の面でついていくことができたら、あるいは友達がいれば、何とか不登校から立ち直れる。

学力の遅れが原因となることもある。

いまは、小学生の頃から授業についていけない子どもが多くなっている。

それをそのままにして中学になり、さらにむずかしいことを勉強しなくてはならないとなると、授業を受けていてもまったくわからないほど学力が遅れ、取り返しがつかなくなっていく。

そうなると、授業を受けていてもつまらないので、学校にも行きたくなくなり、だんだんと不登校になるというケースもある。

しかし、どんなに学力が遅れていても、休みが多少多くても中学校は卒業させてくれるし、ほとんど全員入学できる高校もある。

進学したいと思えば何とか、高校までは進学できる。

しかし、高校になれば義務教育ではないので、あまりに学力的に遅れていたら落第することもある。

そこで高校生活からリタイアしてしまうことになる。

学力的についていけずに高校を中退したとしても、多くは通信制や定時制の高校に転入し、何とか高校までは卒業しようとする。

転校して何とか高校を卒業できればいいのだが、そこで学業を続けることができなくなると、アルバイトで生活するなどフリーター的な生活をするようになる。

しかし高校を中退しても、このように何とか社会に出て生活できる子どもたちは、それなりに生活力があるといえるだろう。

問題なのはズルズルと不登校になり、何もせずに家にひきこもってしまうケースである。

また、彼らは無職青年と呼ばれ、時にひきこもり青年による犯罪として世間を騒がすのは、こうしたケースに多いといえる。

対人関係能力が低い子どもは要注意

ひきこもりにつながる不登校のきっかけとして多いのは、怠学よりもむしろいじめが絡んでいるケースである。

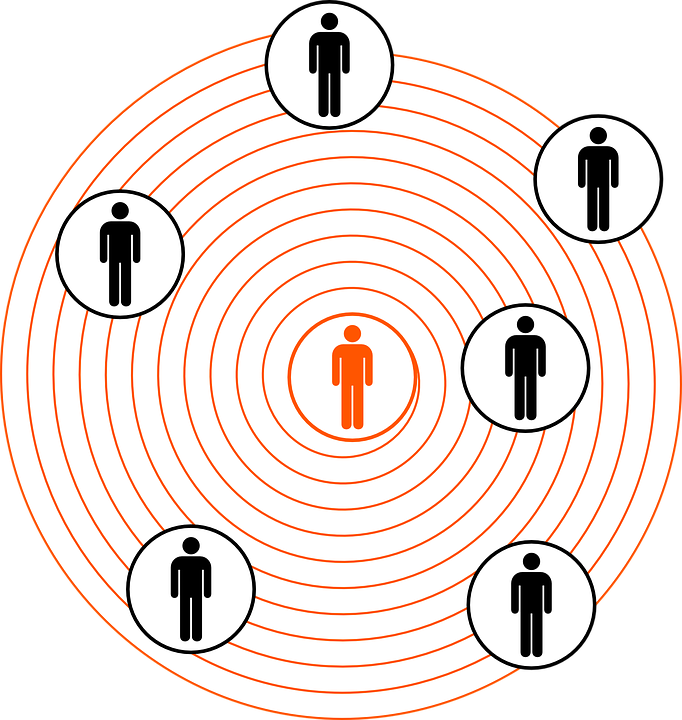

いじめについては、ひきこもりが日本に特徴的である一つの要因である。

日本的ないじめの特徴は、仲間に入れず、孤立させることである。

仲間外れにする、いわゆる「村八分」的な行為で、とくに最近は帰国子女に対するいじめが多い。

ひきこもりになる子どもは、性格的にやや弱いところがあり、仲間外れにされても、それに対抗できない。

いじめで悩んでいるので、勉強にも身が入らない。

そのため、勉強のスピードも遅れがちになるという悪循環となり、そこからひきこもりになってしまうケースも多い。

いじめられる原因の一つには対人関係の能力が低いこともある。

いまの子どもたちに共通することであるが、幼い頃から近所の子ども同士で遊ぶ機会が少なくなっており、仲間同士の付き合い方を学んでこない。

幼稚園に入るまでほとんど母親とだけしか接触がなく、甘え、保護されるという人間関係しかない。

すると幼稚園や保育園に入っても、母親との関係をひきずっていて、他の子どもに対して頼ったり、自分のわがままを押し通そうとしたりするのである。

しかし仲間同士となれば、一方的に依存するだけ、保護されるだけというのでは、関係がつくれない。

ほとんどの子どもたちはだんだんと集団の中で馴れていき、少しずつでも対等な仲間同士の付き合いを学んでいく。

それでも、いつまでたっても家の中でのようにわがままに振る舞っている子どもは、集団の中で仲間外れにされることになる。

また、引っ込み思案な性格の子どものように、なかなか仲間に入ることができない子どももいる。

中学、高校などになると、非行グループがお金をゆすったり、暴行したりするというような犯罪が絡むいじめが起こる。

こういういじめが、時に事件になり、マスコミなどに報道されて大きな問題となるいじめである。

一般には、昔の「村八分」のように、仲間外れにするというようないじめが多いといえよう。

ひきこもりの場合、実際に仲間はずれにされているというケースもたしかにある。

しかし、それ以上に多いのは、周囲は別にその子どもを仲間はずれにしている意識はないのに、本人が敏感にそう感じてしまうというケースである。

こうした子どもは、ちょっとしたトラブルがあっても、それをいじめられていると思い込んでしまうのだ。

ひきこもる子どもたちには、自分が人に受け入れられているかどうかについて、とても敏感で、不安や恐怖感が強い「回避性人格障害」が多くいる。

何かちょっとしたいさかいなどでも重大にとらえ、いじめられたと思い込み、不登校になり家の中に閉じこもってしまうことになりがちである。

いじめに遭うようなことがあったとしても、対人関係能力がある子どもは、いじめる子どもたち以外のところに自分の友達なり、仲間をつくることができる。

そうなれば、いじめに遭えば、自分の仲良しの友達がいじめを止めに入ってくれることが期待されるし、親には相談できなくても、友達に相談して打開策を何とか見出すなど、解決方法を模索することができる。

そうした相談できるような友達も仲間もいないと、学校に行きたくなくなり、不登校になってしまいがちなのである。

立ち直るチャンスになる高校卒業

精神科医のもとにひきこもりの問題で相談に来るケースは、平均するとひきこもって三年くらいたってからである。

三年間もひきこもっているというと、一般の人は、それまで親はどうしていたのだろうと思うかもしれない。

子どもが不登校になりひきこもれば、親も当然心配する。

何年もひきこもっている間、親がまったく何の手も打たないというわけではないのである。

教育相談所などいろいろな相談施設に相談したりしているのだが、本人がそこに行くことはまずなく、どこに行ってもなかなか解決する方策は見出せないというのが実情である。

そのうち三年くらいはたってしまう。

精神科に来院するのは、たいてい、いろいろなところに相談したけれど、どうしていいかわからないというケースが非常に多い。

ある精神科医のもとに相談に来た場合、その子どもがまだ高校に在籍していれば、医師は何とか高校を卒業できるように学校側に交渉する。

というのは、そこで高校を卒業できるかどうかは、本人にとって将来を左右する大きな問題だからである。

中退してしまうと、ずるずるとそのままひきこもってしまうことが多くなる。

何とか高校を卒業することができれば、卒業をきっかけにして立ち直ることが多いのだ。

不登校に理解のある協力的な学校だと、本人が保健室登校もできない状態であれば、課題を与えてもらい、何とか単位をとらせてくれるところもある。

高校を卒業していれば、中退してしまったという劣等感を持たずにずむ。

卒業してすぐにひきこもりから抜け出せなくても、一、二年すると、大学に進学したいとか専門学校に進みたいといった希望も湧いてきて、それをきっかけにして立ち直ることもある。

しかし、残念ながら、親が病院に相談に来るときには、すでに高校を中退して、ひきこもってしまっているケースが多い。

そしてその中には、私立の有名進学校の生徒だった場合がしばしばある。

私立のほうが欠席などに対して厳しいということもあるし、進学校であればあるほど授業のスピードが速く、長く休むと学力の面では取り返しがつかなくなるほど遅れるので、中退することになりやすい。

また、先生に理解があって何とか卒業までもっていくことができても、進学校の生徒は本人のプライドが高く、大学進学でもみんなと同じように一流大学に進学したいという気持ちが強く、それがかえってさまたげになる。

つまり、学力的にはすでにだいぶ遅れているにもかかわらず、自分はこの大学でなければ嫌だ、そこに入れないなら大学に進まなくていいと、ひきこもってしまうことがあるのだ。

いずれにしても、ひきこもりで高校を中退してしまった場合には、ずるずると長引いてしまうことが多いので、学校側の理解を求めて、何とか卒業にもっていくようにすることが大切といえるだろう。

二十代半ばを境に対処法は変わる

実はひきこもって三年くらいで、相談に来るのは、まだいいほうなのだ。

問題なのは、ひきこもって十年近く経過している場合である。

現実には子どもがすでに二十代、三十代になっているという親からの相談もかなり多い。

子どもが二十五歳で一応のラインを引いて対応してみるといいかもしれない。

ひきこもりの場合、その人の性格に偏りや問題がある人格障害と見られるケースが多い。

人格障害は一応、精神障害の中に分類されているが、分裂病のように重い障害ではないので、治りやすい。

二十代の半ばで一つのラインを引いているというのは、二十代の前半であれば、多少なりとも人格を変えることが可能だからだ。

ところが二十代の後半になると、なかなか人格を変えることは難しくなってくる。

誰でも人格的な偏りはあるが、その偏りのために社会的な生活が送れないとか、自分が苦しくて仕方ないといったように生活に適応できないような状態になったときに、人格障害として精神障害と診断される。

同じように人格的には偏りが強くても、何とか社会に適応して生活を送っている人は、別に障害が現れているわけではないので、人格障害とは診断されない。

すなわち、人格障害として問題になるのは、遺伝性の強い「気質」と社会的・文化的影響からつくられる「人格的な偏り」の程度と、その人の生活状況のストレスの強さとの相乗によるものともいえる。

だから多少偏りが強くても、その人の生活状況が恵まれていれば、何ら社会的に問題なく生活できることもある。

人間の人格も生まれつきの部分も大きいが、その後の生活環境によっても大きく左右される。

その意味では、その人の置かれた生活環境も大きいといえる。

ひきこもって十年以上たってしまっている三十歳以上の場合には、その人格をはじめから無理して変えようとするより、何とかそのままの人格でも生きていく道を探すことが大切となってくる。

そのままでもできるような仕事を探し、仕事をして何とか社会に適応していくことができるようにしていくという方向である。

この場合には、時間はかかるが、自分も何とかやっていくことができるという自信さえつけば、自然に人格も柔らかくなり、変わっていくものである。

二十五歳より若い場合も、年齢が高い場合も、人格を変える、すなわち人格障害を治療することは必要である。

ただし、その方法が違ってくる。

ただひきこもりの期間が長くなって、年齢が高くなればなるほど、治療はむずかしくなるということはいえる。

あるクリニックでの最高齢の方は四十過ぎの女性で、ひきこもっている期間も三十年以上にもなっていた。

祖父母と母親が相談に来たのだが、本人はひきこもっていて病院には来ない。

経済的な余裕がある家で、娘を扶養していくことはできるのだが、母や祖父母にすれば自分たちが死んだらという心配がつきまとうわけである。

■関連記事

ひきこもりの本当の姿をとらえる

日本人のひきこもり

ひきこもりとは

家庭内暴力の問題

家庭内暴力がエスカレートした80年以降

家の中でもっとも強いのが子どもという風潮になったのは、1970年代半ば頃からだったように思われる。

それを背景に不登校と家庭内暴力が起こってきたのである。

1977年に家庭内暴力を振るっていた有名私立進学校生の息子を、その暴力に耐えかねた父親が睡眠薬を飲ませて眠っている間に絞殺したという象徴的な事件があった。

さらに、79年には、有名私立大学の付属高校生が、祖母を殺してビルの屋上から飛び降り自殺をした。

この事件の少年の祖父が有名なフランス文学者だったことで、当時はずいぶんとマスコミに取り上げられた。

また、80年には川崎市で浪人生が、寝ている両親を金属バッドでなぐって殺害するという事件もあった。

当時はかなりセンセーショナルに取り上げられた事件であった。

これらの事件に象徴されるように、70年代後半から家庭内暴力を振るう少年たちが増えていった。

「家庭内暴力」という言葉が、子どもたちが親に暴力を振るうことを示す言葉として、世間に浸透していったのも、この頃のことである。

70年代の末には『現代用語の基礎知識』にも登場し、「親に反抗して暴力をふるう少年少女が増えている。

甘え、非社交性、過保護、父権の失墜などが原因として指摘されている」と説明されている。

ひきこもりが見られるようになったことと、家庭内暴力が問題になりはじめたのは、ほぼ同じ頃だった。

80年代になって、家庭内暴力はさらに広がっていく。

これは、不登校の少年たちがSOSの声を出しはじめたというべきであろう。

それまでは、学校に行かずに、じっと目立たないようにひきこもっていたのが、犯罪という形で世間を騒がせたり、あるいは親に暴力を振るいはじめたのである。

事件を起こす多くの少年たちに共通するのは、自尊心が非常に高いことである。

しかし、実際には、周囲の人たちから自分がそのように扱ってもらえず、自尊心が傷つく。

傷ついた自尊心に耐えられず、学校に行かなくなり、親に暴力を振るったり、犯罪を引き起こすことにもなるのである。

彼らに必要なのは自分の劣等感と直面する勇気である。

子どもが親に暴力を振るう日本の特殊性

不登校が問題になったのは、日本が最初ではない。

すでにアメリカでは、1950年頃から問題になっていた。

ただアメリカの場合、それが、子どもが親に対して暴力を振るう家庭内暴力へは結びつかなかった。

家庭の中で、子どもが暴力を振るうという現象が問題になったのは日本だけといえる。

日本の場合は、「自分を苦しめているのは親だ」と子どもが思い、攻撃が親に向かったと考えられる。

アダルト・チルドレンという考え方は、「親が悪いから子どもがこうなるのだ」という説明に流れやすく、いっそう家庭内暴力を広げた感がある。

子どもの親に対する家庭内暴力がアメリカに少ないことの根本には、日本と違う欧米の子どもへの考え方がある。

欧米では子どもに対してそれほど期待しない。

子どもには子どもの人生があり、親は親で自分の人生があるという個人主義が確立している。

ところが日本では、親と子どもが未分化である。

親は子どもの人生を何とかしようと子どもに圧力をかけ、子どもは、その親の期待に添えなくなると親の圧力が重荷になり、それに反撃するという事態になる。

アメリカでは、家庭内暴力(ドメスティックバイオレンス)といえば、主に夫の妻に対する暴力や親が子どもに対して振るう暴力のことである。

家庭内で子どもが親に対して暴力を振るうケースはごくまれである。

日本でも、「ドメスティックバイオレンス」という言葉で、夫の妻に対する暴力が問題になっている。

日本では家庭内暴力というと、どうしても子どもが親に対して暴力を振るうという意味にとらえられるので、それと区別する意味で、「ドメスティックバイオレンス」という言葉を使っているのである。

このことからも、いかに、子どもが親に暴力を振るう日本の側が世界的にもまれなことかがわかる。

ひきこもる人たちの日常

睡眠は十分、健康で情報通のひきこもり

ひきこもっている子どもや若者たちの健康状態はどうであろうか。

かなりの期間を家の中だけ、自分の部屋の中だけで過ごしているのだから、普通に考えれば、不健康なのではと思われるのだが、体がおかしいというケースはまったくなかった。

これは、彼らが一日十二時間程度の十分な睡眠をとっているからだと思われる。

彼らは好きな時に寝て、好きな時に起きるので、不眠とは無縁である。

自分の部屋に閉じこもっていても、食事などは母親が部屋の外まで運んでくれるのだから、栄養の面でも十分である。

だから体の成長も普通であるが、運動不足のためか体力が落ちていたり、肥満がよく見られる。

また、彼らは概して「情報通」である。

家の中にひきこもっていても、いやむしろひきこもっているからこそ、そうなるのかもしれないが、新聞、テレビ、パソコンから十分すぎるくらいの情報を得ており、世間の出来事はよく知っている。

知識や教養といった点でも必ずしも劣っていることはない。

精神科を受診したある子どもは、深夜のBS放送をよく見ており、「先生、BSのほうがニュースにしても映画にしても、通常放送よりも質が高いよ」などと言っていたし、パソコンを使っていた青年は、ネットオークションで買い物をしていた。

もっともそれがオークション依存症で数千万円を使い、大きな問題になっていた。

知的レベルという意味では別段問題がないにもかかわらず、彼らは保護者や補助者といった存在がなければ、こうした生活はできない。

多くの場合、保護者や補助者というのは彼らの母親である。

逆に考えれば、彼らの生活を快適にしてくれる母親がいなければ、ひきこもりの若者たちは部屋にひきこもった生活を続けていけない。

振り返ってみれば、80年代初めは、「ひきこもり」という言葉などなかった時代で、何年もひきこもっていたケースの多くは、統合失調症などのように、あきらかに病気とわかるような若者たちが多かった。

不登校からのひきこもりなども、もちろん数は少なかったし、怠学などが多く、ひきこもりが長引く例も少なかったといえる。

ところが、80年代半ばから90年代にかけて、対人関係能力の不足、自己主張能力の不足、傷つきやすさが原因と考えられるひきこもりの人たちが格段に増え、大多数を占めるようになった。

母親に過保護に育てられ、自分の進む道、自分の生き方を自分で決められないで両親の言いなりに進んだあげく、それが自分に合わないことに気づいてひきこもるといったケースの人たちが増えてきたのである。

パソコンが居心地よくしたひきこもりの生活

長くひきこもっていると、何もしないでいる状態が楽になってしまうことがある。

何もしないとはいえ、現代は部屋にテレビはある、ゲームはある、あるいはパソコンがあるので、誰とも会わず、話をしなくても外の世界の情報はいくらでも入ってくる。

またゲームをしていれば、時間などすぐに経ってしまう。

つまり、部屋の中に一人でいても退屈するということはない。

しかも、食事は母親が部屋の前まで運んでくれる。

洗濯物も部屋の外に出してさえおけば洗ってくれる。

部屋の中は別に掃除などせずに、どんなに散らかっていても構わないのだから、部屋に閉じこもっていることが苦痛ではなく、楽になるのである。

そうなると、ますますひきこもりの状態から出て来なくなる。

何年もひきこもっている若者の顔を実際に見てみると、まったく苦しそうな顔をしておらず、「僕は別に病気じゃないですから」と言っている人もいる。

数としては、苦しんでいる子どものほうが多いが、長年ひきこもり生活をしている子どもたちの中には、そういうケースもあるのである。

また、心の底では苦しいという思いはあっても、ひきこもりの生活の方に馴れてしまっている場合もある。

また、最近はパソコンが一般に普及したこともあって、たいていの子どもは、パソコンを使っている。

ある意味ではパソコンがひきこもりを助長しているといえる。

テレビのように一方的に情報を受け取るばかりではなく、自分から情報を発信したり、チャットやメールでコミュニケーションを取ることができる。

しかも、パソコンを使っていれば、時間が経つのを忘れられる。

パソコンが普及する以前の90年代半ばくらいまでは、ラジオの深夜放送を聴いたり、テレビを見たりして時間をつぶすことが多かったが、パソコンの普及でひきこもりの環境は大きく変わった。

パソコンはひきこもりの生活を居心地のよいものに変えたともいえる。

パソコンが普及する以前のひきこもりの人たちは、能動的な活動はしていなかった。

しかし、いまやパソコンが普及し、ひきこもりの子どもや若者の多くがパソコンを使うようになっている。

日記をつけてみたり、チャットに参加して名前も顔も出さずに自分の意見を言ったりする人たちもいる。

それによって、「自分も何かやれるかもしれない」と、元気が出ることがある。

まったく何もしないでテレビばかり見ているといったひきこもりは無気力そのものだが、パソコンを使っているひきこもりは、まったく無気力というわけではないともいえる。

しかし、無気力ではなく、病気らしい顔もしていないからといって問題がないわけではないのだ。

本来ならば学校に行かなければならないのに、学校に行けない、社会に出て何か生産的な活動をしていなければならない年齢なのに、活動ができないでいるという意味では大きな問題が残っている。

パソコンがひきこもりの環境を変えてしまったというのが、最近の特徴でもある。

パソコンを通して外部とコミュニケーションが取れるからといって、それは生身の人と人との付き合いとはまったく違うものである。

パソコン中心のひきこもりは裸の王様のように家で堂々とし、母を召使いのようにしていることが多い。

しかもパソコンでコミュニケーションをとるといっても、彼らはほとんど知人や友人とメールのやりとりをするのではなく、匿名性の中でチャットなどに参加するだけである。

そこでは日頃の欲求不満を解消するかのように、自己主張をし合い、時には罵詈雑言の投げかけ合いになりがちなのだ。

殺人事件の少年、青年が事件前にチャットで罵倒されて荒れていたという話があったが、パソコンが彼らの欲求不満に火を注ぐこともあり得るのだろう。

むろん、パソコンは悪影響ばかりではない。

なかにはパソコンで創作活動をはじめるというように、いい方向に向かうきっかけになることもあるかもしれない。

いずれにしろパソコンがひきこもりの若者にどのような影響を与えていくかというのは、今後の大きな課題である。

人生の中でひきこもる時期は必要か

昔から「ひきこもる」人々がいなかったわけではない。

文学者や画家などで、ある時期、ひきこもっていた人も多い。

しかしその後、彼らは自分の能力を発揮し、社会に認められていく。

なかには、精神障害に近い人もいるが、結果的に社会的な活動ができたという意味で精神障害になっていないといえる。

ひきこもる若者にある種の可能性を見い出そうとする人は、そういう芸術的な才能がある人たちを例として、現実を拒否してひきこもる若者のほうが豊かな感受性を持っていると考えるのであろう。

しかし、現実にはひきこもっていても、何もやらない人たちのほうが多いのである。

またなかには、パソコンを駆使したり、詩を書いていたりする若者もいるが、それで社会に出て行けるかといえば、ほとんどは自己満足の域を出ていない。

ドイツの文豪のヘルマン・ヘッセは、鋭い感性を持ち、少年時代には周りと摩擦を起こしてばかりいた。

14歳で入学したマウルブロン神学校になじめず15歳で退学、16歳のときにカーンスタット高等学校に入学したものの、それもすぐに退学してしまう。

その頃の彼は、気持ちが荒れ、絶えずうつ気分に襲われてしまう。

彼の唯一の慰めは、山歩きなど自然に接することだけであった。

いくつかの職を転々とし、18歳で本屋の見習いになり、そこで生活が少し落ち着いた。

本屋の店員をしながら詩作などをして、27歳にして『ペーター・カーメンチント』を出版し、この作品で作家としての地歩を築くことになったのである。

彼の場合、完全に落ち着いたわけでなく、その後も結婚、離婚を繰り返したり、精神的にも不安定な生活を送る。

結局、ヘッセが精神的に落ち着いたのは、三度目の結婚をし、『ナルチスとゴルトムント』を出版した53歳から54歳の頃といえる。

少年時代のヘッセは境界性人格障害(ボーダーライン)だったのではないかと考えられる。

家で暴れたり、喧嘩を繰り返したりといった衝動的な行為が見られ、対人関係も不安定だった。

また怒りが激しく、それをコントロールすることもできなかった。

これらの要素は、境界性人格障害の特徴と一致する。

ヘッセの場合には、分裂的な気質も持っていたようである。

このように芸術家タイプの人間は、少年期、青年期のある時期、荒れることもある。

しかし、人は人とかかわることによって、それまでの自己像が崩れ、そこで新たな自己像をつくりあげて、成長していくものである。

ヘッセも社会に出て、この荒れた青春時代から抜け出すことができ、書店員として落ち着いた生活をする中から、芸術活動をはじめることができたのである。

その後の彼の悩みは、自分の中の善と悪とを創作に昇華するためのものであった。

精神的に何の問題もない人でも、人とほとんどかかわらずにまったく一人ぼっちで生活していれば、感情が失われてやがては何らかの心の病にかかる。

「いまのような社会が悪い時代には、ひきこもることは感受性の鋭い子どもならば当然だ」とか、「ひきこもる子は才能がある」などと、ひきこもりを単純に肯定する姿勢は問題である。

実際にひきこもりの子どもに接すればわかることだが、本人たちは、本当は学校に行きたいと願っていたり、ひきこもっているのは辛いと感じている

ひきこもるのはやはり人間の本性ではない、と言わざるを得ない。

人と交流し感情のかかわりを持つことで、私たちはいきいきとした人生を送ることができるのである。

ただし、人によっては何かをやる前に少しひきこもって考える時間、準備期間が必要な人もいる。

距離をおいて世の中を見て、そこで自分のやりたいことを見つけていくような場合である。

たとえば、大学で留年して就職する前にちょっとひきこもり、将来自分が何をやりたいのか考えるというような例である。

そのまま卒業して、親の言うまま就職したくない、周囲のみんなと同じようにしたくないという気持ちが強いとそうなるかもしれない。

いわば、道草をするようなものであろう。

それがかつては「モラトリアム期間」と言われた。

しかし、大学時代そのものがモラトリアム期間とも言えるのだから、留年や就職浪人などは、それをさらに延長することになるように思える。

それもいつ立ち上がるのか予測できないようだと、親は大変な不安を持つものである。

準備期間としてひきこもるのならば、それはひきこもりがある役割を果たしているということもできる。

つまり、病的なのではなく、人生の道に迷ってひきこもっている人も、現象としてはひきこもりの中にはいるのだという視点を持っていないと、危険かもしれない。

ただし、そういう若者は、現実のひきこもりの中には少ないといえる。

人はたしかに一人でじっと考える時間も必要である。

だが、それも人との交流があってのことである。

現代のように、人間関係のわずらわしさに疲れることが多いと、誰でも自分を取り戻す時間を持たないと、心のバランスがとれなくなってしまうかもしれない。

しかし、まったくひきこもってしまい、人との交流を一切経ってしまうのも、また逆に問題なのである。